উত্তরায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া ছবির ছড়াছড়ি

‘ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন কলেজের মাঠে একটি ট্রেনিং বিমান ভয়াবহভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত রাখুক (আমিন)’। এই ক্যাপশন লিখে গতকাল সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে সালমান মাহবুব নামের এক ব্যবহারকারী দুটি ছবি পোস্ট করেন।

মন্তব্যের ঘরে এক ব্যবহারকারী জানতে চান, ছবিগুলো ঘটনাস্থলের কি না। উত্তরে মাহবুব লেখেন, এসব ছবি মাইলস্টোন কলেজের।

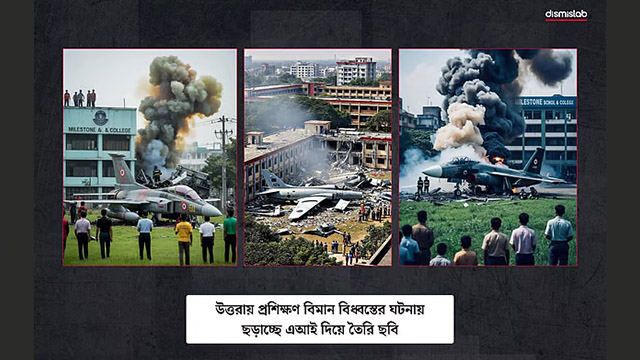

পরে যাচাই করে দেখা যায়, ছবিগুলো আসল নয়। তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান ডিসমিসল্যাব নিশ্চিত করেছে, ছবিগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে বানানো।

গতকাল মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে বিমানবাহিনীর একটি যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এ ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে থাকে একের পর এক ভুয়া ছবি।

‘দূরবীন নিউজ’ নামে একটি ফেসবুক পেজ ঘটনাটি নিয়ে একটি পোস্ট দেয়। আগুনে জ্বলতে থাকা একটি সাদা বিমানের ছবি জুড়ে দেওয়া হয় পোস্টে। পরে তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানার যাচাই করে দেখে, এই ছবিও ভুয়া।

ঘটনার পরপর ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এআই নির্মিত মোট ছয়টি ছবি শনাক্ত করেছে ডিসমিসল্যাব। প্রতিষ্ঠানটি বলছে, ছবিগুলোয় দৃশ্যমান অসংগতি ছিল, যা সন্দেহ তৈরি করে। কোনো ছবিতে বিধ্বস্ত বিমানটিকে মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। আবার কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুটি বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। এর কোনোটিই সঠিক নয়।

ডিসমিসল্যাব জানিয়েছে, একটি ছবিতে স্কুল ও কলেজ শব্দের বানান ভুল। সচরাচর এমন ভুল এআই ব্যবহার করে বানানো ছবিতে দেখা যায়। এ ছাড়া অধিকাংশ ছবিতে আগুনের অবস্থান ও বিমানের গঠনকাঠামোর সঙ্গে বাস্তবতার সঙ্গে মিল নেই। যাচাইকৃত এসব ছবি এআই দিয়ে বানানোর প্রবল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এসব অসংগতি দেখে বোঝা যায়, এআই দিয়ে বানানো ছবিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল বিভ্রান্তি ছড়ানো।

এ ঘটনা নিয়ে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া এআই নির্মিত পাঁচটি ছবি শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার। প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধান বলছে, ছবিগুলো উত্তরায় বিধ্বস্ত হওয়া যুদ্ধবিমানের নয়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ছবিতে থাকা যুদ্ধবিমানের সঙ্গে বিধ্বস্ত যুদ্ধবিমানের গঠনগত বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

রিউমর স্ক্যানারের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের একটি জাতীয় দৈনিকের ফেসবুক পেজ থেকেও এআই নির্মিত একটি ছবি ছড়ানো হয়েছে। যদিও পরে ছবিটি সরিয়ে নেওয়া হয়।

ডিসমিসল্যাব ও রিউমর স্ক্যানারের শনাক্ত করা মোট ১১টি ছবির মধ্যে ৩টি অভিন্ন। বাকি ৮টি ছবি ভিন্ন। গতকাল উত্তরায় বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার পরপর এসব ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। যাচাই না করেই ছবিগুলো বেশ কিছু অনলাইন পোর্টাল থেকে শেয়ার করা হয়। ফলে সাধারণ ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্ত হয়ে ছবিগুলো ছড়ানো শুরু করেন।

ডিসমিসল্যাব ও রিউমার স্ক্যানারের বিশ্লেষণ করা পেজগুলোয় আজ মঙ্গলবার সকালে গিয়ে দেখা যায়, অনেকেই এআই দিয়ে বানানো ছবিগুলো সরিয়ে ফেলেছেন। তবে সাধারণ ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট থেকে শেয়ার করা এসব ছবি এখনো রয়ে গেছে।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এমন ভুয়া ছবি ছড়ানোর পেছনে ক্লিকবেইট, ফলোয়ার বাড়ানোসহ নানা উদ্দেশ্য থাকে।

দুর্ঘটনার সময় ছড়ানো এ ধরনের ভুয়া ছবি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে বলে মন্তব্য করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক বি এম মইনুল হোসেন। তিনি বলেন, দুর্ঘটনার পরিস্থিতে ভুয়া ছবি থেকে গুজব ও আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বড় ধরনের সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শঙ্কাও তৈরি হয়।

ভুয়া ছবি-ভিডিও মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ফ্যাক্ট চেকিংয়ের (তথ্য যাচাই) ওপর জোর দেওয়ার পরামর্শ দেন বি এম মইনুল হোসেন। তিনি বলেন, মানুষ যাতে সঠিক তথ্য জানতে পারে, সে জন্য প্রতিষ্ঠানগুলোয় তথ্য যাচাইয়ের উদ্যোগ থাকা উচিত। পাশাপাশি সাধারণ ব্যবহারকারীদের তথ্য যাচাইয়ের জন্য একটি উৎসের পরিবর্তে একাধিক উৎসের ওপর নির্ভরতা বাড়াতে হবে।